超新星の電波再増光が示す連星進化の道筋 – 国立天文台

|研究成果

オリジナルサイズ(2.3MB)

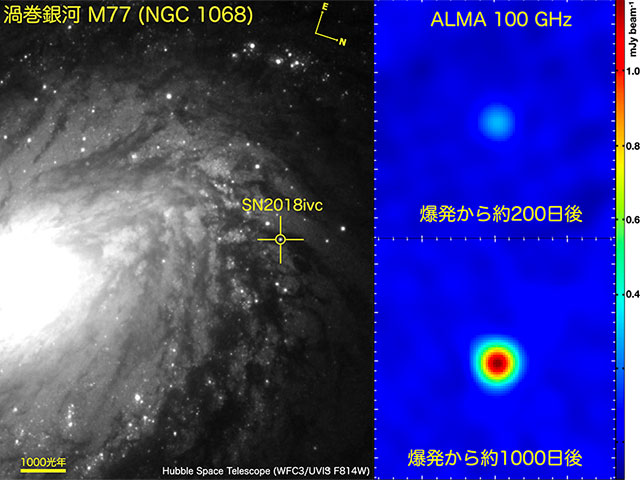

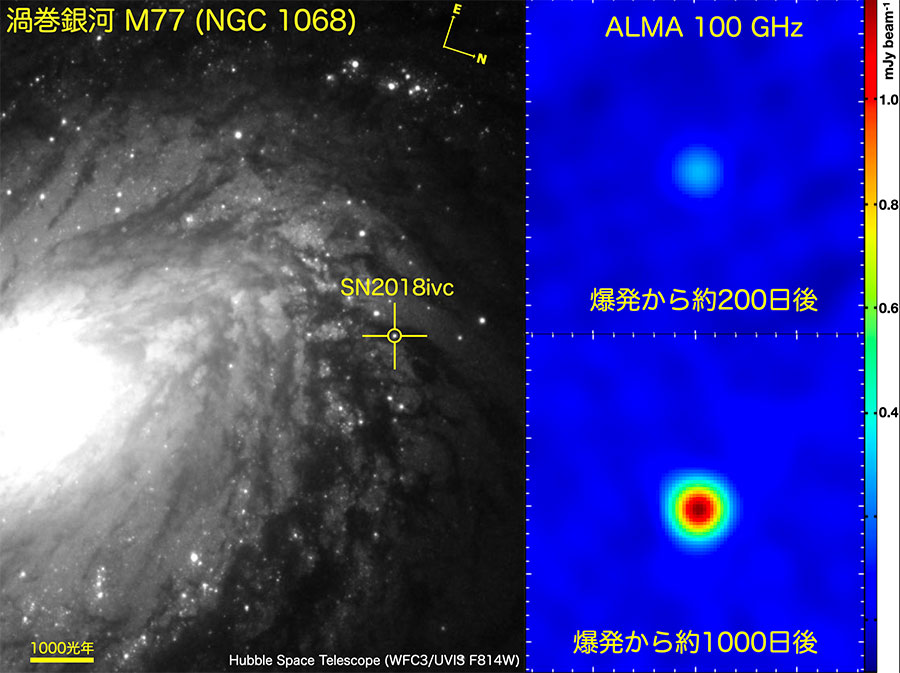

爆発後にいったん暗くなった超新星が、ミリ波の波長域で再び増光している様子が、アルマ望遠鏡による観測で捉えられました。連星系の中での大質量星の進化を理解するための、一つの手掛かりが得られたことになります。

太陽の8倍以上の質量で生まれた大質量星は、その生涯の最期に超新星爆発を起こします。超新星爆発を起こすまでの間に、大質量星はさまざまな要因でその星の外層部を放出します。特に、連星系を成している大質量星は、相手の星の影響で外層部の多くを短時間にはぎ取られ、濃い星周物質で包まれる時期があると考えられています。しかしこの時期は短いため、外層部の放出の様子を直接知ることは困難です。

京都大学や国立天文台などの研究者らから成る国際研究チームは、星の外層部をある程度放出した状態で爆発したと考えられる「超新星2018ivc」に着目しました。爆発後200日の時点で暗くなっていたこの超新星を、アルマ望遠鏡を使い数年間にわたって観測を続けました。その結果、爆発からおよそ1年後から、ミリ波の波長域で再び増光していることを見いだしたのです。爆発の前に大質量星から放出された星周物質が、少し離れたところで星を取り巻いており、この星周物質に爆発によって高速で膨張する超新星が衝突したために再び増光したと考えられます。

増光の度合いや時間変化を理論モデルと比較した結果、超新星が爆発するおよそ1500年前に大質量星からはぎ取られた外層部が、およそ0.1光年離れた位置に濃い星周物質として分布していたことが明らかになりました。連星系の中で大質量星がどのように外層部を放出してきたのかを知るための、一つの大きな手掛かりが得られたことになります。

この研究成果は、K. Maeda et al. “Resurrection of Type IIL Supernova 2018ivc: Implications for a Binary Evolution Sequence Connecting Hydrogen-rich and Hydrogen-poor Progenitors”として、米国の天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ』に2023年3月1日付で掲載されました。

関連リンク

クレジット:「国立天文台」NAOJ